Di Giacomo Barelli

Che fine ha fatto e cosa sta pensando adesso Sultan Khan?

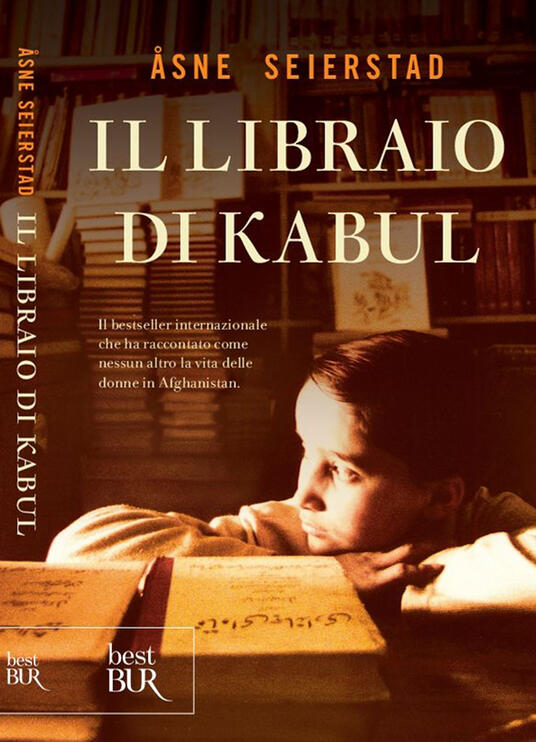

Questo si deve essere chiesto Pierluigi Battista mentre assisteva alle immagini del rientro dei Talebani a Kabul prima di scrivere sulle pagine dell’Huffpost un ricordo del “libraio di Kabul” un libro di Asne Seierstad pubblicato dalla Bur, testo emblematico per comprendere il rapporto con i libri e la cultura del nascente “Emirato Islamico dell’Afghanistan”.

Quello vero ha parlato al Corriere e si è detto pubblicamente ottimista ma, c’è da giurarci, il suo pensiero profondo è più simile a quello che ha descritto Battista: “Sarà tornato a tremare. Si era illuso, insieme a tanti afgani che avevano creduto alla fine del dispotismo barbaro dei talebani, che i giorni della liberazione lo avrebbero sottratto per sempre al terrore degli aguzzini. Ma gli aguzzini, grazie al tradimento dell’Occidente, stanno tornando, anzi sono tornati.”

Sultan Khan descrive tutto alla perfezione nel libro come in una sorta di fotografia della lettura ai tempi dei “Taliban”: entravano in libreria ululando, impazziti di sangue e fanatismo, distruggevano tutto, bruciavano volumi, disegni, cartoline, tutta la carta stampata che veniva annientata e ridotta in cenere perché “immonda”, “infedele”, “blasfema”.

Erano armati di scudisci e lunghi bastoni con cui picchiare il libraio, o i pochi clienti che avevano avuto il coraggio di accostarsi alla bottega dei libri.

Avevano appena abbandonato le pietre con cui avevano lapidato, intonando le loro litanie d’odio, le donne coperte dal burka dell’umiliazione e seviziate negli stadi.

Questo è quello che accadeva ai tempi del governo dei Talebani e questo è l’incubo che il libraio di Kabul e gli altri cittadini afgani si aspettano di tornare a vivere nei prossimi giorni dopo l’infame abbandono da parte dell’occidente e dell’Europa di una terra liberata dalla tirannia dopo venti anni di guerra e poi inspiegabilmente, o forse sì, riconsegnata nelle mani degli aguzzini di un tempo pronti a insanguinare l’Afghanistan eccitati dallo spirito di vendetta….

Ci sembra di sentirle quelle urla dei Talebani che invece credevamo di aver dimenticato ma che invece sono scolpite come un monito nel libro della Seierstad che oggi torna drammaticamente di grande attualità per rispondere ai tanti interrogativi di chi si chiede cosa accadrà adesso in Afghanistan.

“Corsi e ricorsi storici” si dirà citando Vico ma con un atroce interrogativo; quando arriverà anche per il popolo Afgano quella “età civile ed umana” che il filosofo napoletano considerava essere il terzo ed ultimo ciclo del continuo ed incessante ripetersi della storia?

Non lo sappiamo, nessuno lo sa probabilmente. Ciò che tuttavia sconvolge di più è che probabilmente l’occidente non impara o non vuole imparare la lezione per non ripetere più gli stessi errori, quella “historia magistra vitae“ di Cicerone che spesso viene citata da storici e intellettuali per affermare la funzione ammaestratrice dell’esperienza storica e di cui invece quasi mai riusciamo a vedere gli effetti concreti nelle azioni e nelle politiche dei governi contemporanei che sembrano invece diabolicamente perseverare in ogni tempo e a diverse latitudini negli stessi drammatici errori.

Di qui l’importanza di una rilettura oggi di un testo come Il libraio di Kabul, un resoconto di un’esperienza fuori dal comune fatta dalla giornalista Asne Seierstad, un libro che ci trasporta in una realtà totalmente diversa dalla nostra, colma di contraddizioni, quella dell’Afghanistan dopo la caduta, la prima caduta oggi diremo, dei talebani.

Alla giornalista norvegese corrispondente di guerra giunta in Afghanistan nel novembre 2001 viene offerta la possibilità di restare per qualche tempo a vivere a casa di Sultan e conoscere così la sua famiglia, tra amori proibiti, crimini, ribellioni, ingiustizie e punizioni, in una realtà fatta di un popolo che cerca di risollevarsi, dove i sogni sono un riscatto.

Il libro è la storia della famiglia di Sultan, di come questa sia sopravvissuta: chi provando a fare l’insegnante, chi ribellandosi al padre, chi invece rispetta il suo volere, chi avvicinandosi alla religione, chi accettando la volontà del marito. Una storia che vuole abbracciare il destino di un popolo, attraverso quella di una famiglia; da lettori occidentali fatichiamo a comprendere una mentalità totalmente diversa dalla nostra, a partire per esempio dal ruolo della donna, che deve sottomettersi al potere, indiscusso e indiscutibile, del capofamiglia.

Una società che non concede nemmeno l’amore, che deve essere nascosto, perché una donna non può scegliere chi sposare, ma al suo posto lo fa la famiglia, e lei si deve adeguare, anche se ha il cuore infranto; donne, quelle descritte dall’autrice, che soffrono con dignità, ma che sono ormai rassegnate.

Nessuno scenario bellico, infatti, può rendere lo spirito di un popolo con la stessa intensità che è data da un contatto umano, diretto ed affettivo, con la gente comune. Di qui l’importanza di questo libro per comprendere cosa accadrà nuovamente oggi al popolo ed in particolare alle donne Afgane.

Di qui la terribile attualità del racconto di Asne Seierstad dal punto di vista, e con il contatto diretto, di una donna occidentale con una società che, alle donne, non riconosce molti diritti.

Il regime talebano, infatti, sebbene crollato, ieri come oggi potevamo dire fino a qualche giorno fa, «non è scomparso dalle menti delle donne», né, tanto meno, da quelle degli uomini.

E cosi suscita scalpore, per non dire sdegno che una donna senta il bisogno di lavorare o di ricevere un’istruzione, e questo non è che la prima delle ingiustizie mostrate dall’autrice.

Ciò che maggiormente colpisce è indubbiamente la concezione comune afgana di temi come sessualità, erotismo, matrimonio ed amore.

L’amore, semplicemente, non è concesso, nemmeno contemplato: se provato, deve essere nascosto. Perché è la famiglia a decidere chi la figlia debba sposare, sulla base di criteri tesi a valutare la convenienza dell’“affare”. Se poi la futura sposa, alla notizia di chi è il prescelto a cui dovrà unirsi, piange, questo è un buon segno, perché significa che «la sposa ha il cuore puro».

Non importa se infranto. Le donne ritratte da Åsne Seierstad sono tutte abituate, e rassegnate, a nascondere questo come molti altri dolori, nello stesso modo in cui sono capaci di nascondere il proprio volto dietro ad un burka.

La società in cui vivono, d’altronde, è un contesto culturale dove «il termine per sposa e bambola è lo stesso: arus». E una bambola non può che dipendere da chi la possiede.

Drammatica, alla luce della recente attualità, nel tragico scenario decritto dalla Seierstad, è la frase d’apertura del libro: l’autrice riporta qui le parole di un graffito visto su un muro, a Kabul: -Migozarad!-, cioè «Passerà!» , una frase che letta oggi non può che far scorrere in tutti noi un brivido freddo lungo la schiena perché, per dirla con le parole del maestro del terrore Stephen King, “A volte ritornano”.