“È la prima volta che scrivo di questi fatti. Prima non ce l’ho mai fatta, ma ho preparato tanto materiale per poterne scrivere nel modo più accurato. Mio padre, come tutti gli internati deportati, parlava poco della prigionia”.

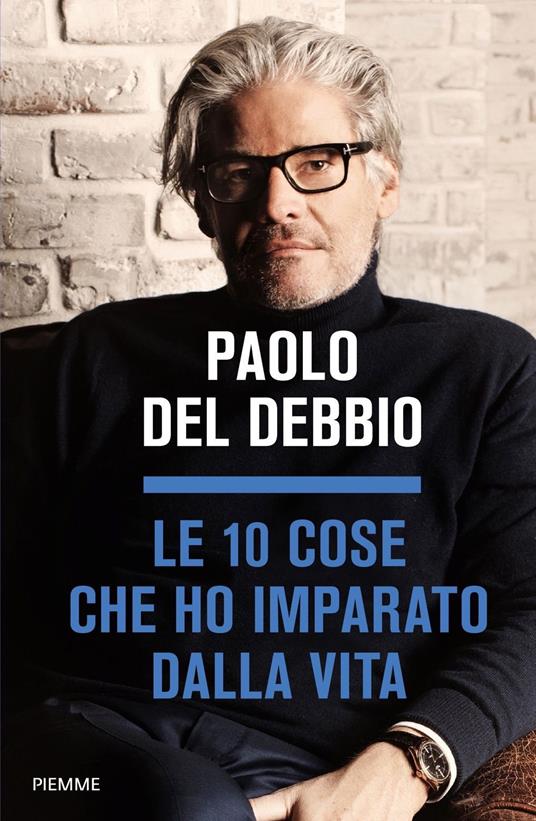

Paolo Del Debbio, giornalista Mediaset, conduttore di “Dritto e rovescio”, porta nelle librerie da martedì prossimo “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” (Piemme), il racconto della sua storia personale – dagli studi filosofici alla nascita di Forza Italia -, nella quale si sofferma a lungo a raccontare del padre Velio, toscano di Sant’Anna di Stazzema in provincia di Lucca, classe 1922, arruolato nell’esercito italiano e deportato dai nazisti dopo l’8 settembre nel campo di concentramento di Luckenwalde, nel Brandeburgo, sessanta chilometri a Sud di Berlino.

“‘Loro ci consideravano e ci trattavano come delle bestie, ma noi gli dovevamo far vedere che ci tenevamo a essere puliti e ordinati, come degli uomini, e a mostrargli la nostra dignità’, mi diceva il mio babbo – racconta Del Debbio in un’intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera -.L’umanità di questa povera gente veniva da un luogo dell’anima più profondo e puro della malvagità nazista, e a essa resisteva perché radicata nella loro realtà e non nell’idea folle suicida di quella ideologia. Il mio babbo era un uomo piagato da questa esperienza disumana, ma non era un uomo piegato. Non so francamente come, ma anche sotto le bastonate, le manganellate e le botte inflittegli col calcio del fucile aveva mantenuto la schiena dritta”.

Velio Del Debbio fu uno degli 800 mila italiani fatti prigionieri dai tedeschi dopo l’8 settembre e uno dei 650 mila che restarono per quasi due anni nei campi di prigionia in Germania. Nel campo di Luckenwalde ritrovò il compaesano Alfio, un ormone che però alla fine della prigionia pesava come Velio 40 chili. E furono anche fortunati a sopravvivere, tra le botte e la fame. Dal loro campo passavano anche gli ebrei destinati ad altri luoghi di sterminio. “A turno, Alfio e il mio babbo facevano loro la barba proprio per lasciar loro almeno quel brandello di dignità di un po’ di cura e igiene personale – ricorda ancora il giornalista -. Per questo tutti e due furono bastonati varie volte e lasciati senza il rancio quotidiano o in piedi fuori dalla baracca tutta la notte, dovendo il giorno dopo andare comunque a lavorare. Con la proverbiale ironia un ebreo disse a mio padre, non so in che lingua e come mai mio padre riuscì a capirlo: ‘Grazie Velio, almeno morirò con la barba fatta’. Sempre parlando di loro il mio babbo mi ha detto spesso: ‘Ho conosciuto qualche santo in vita’. Si riferiva alla loro fede, alla loro compostezza, alla loro dignità”.

Poi la guerra finì, gli americani liberarono i campi e Velio tornò a casa da Lilia, che sarebbe diventata sua moglie e la mamma dell’autore. Ci impiegò mesi, col tratto da Verona a Lucca percorso a piedi. Parlò sempre poco di quella esperienza, gravato nel corpo e nell’animo dai segni dell’orrore della prigionia, fino a che un giorno non se ne andò all’improvviso. “Un medico mi disse che i segni della prigionia e le ferite – ricorda il giornalista – da qualche parte erano rimasti nascosti e a un tratto erano venuti fuori”.

Paolo Del Debbio

Le 10 cose che ho imparato dalla vita

Piemme, 2021