Yukio Mishima, pseudonimo di Kimitake Hiraoka (14 gennaio 1925 – 25 novembre 1970), è stato uno dei più grandi scrittori giapponesi del Novecento, una figura enigmatica che ha vissuto come ha scritto: sospeso tra il sublime e la tragedia inevitabile. La sua vita, drammatica e affascinante, si intreccia con la sua opera letteraria, capace di esplorare il conflitto tra tradizione giapponese e modernità nichilista, tra bellezza e morte. A cento anni dalla sua nascita, ripercorriamo la sua straordinaria esistenza, dalle prime opere letterarie alla morte in un gesto simbolico di seppuku.

Gli inizi di una vita segnata dalla tradizione

Nato a Tokyo, in una famiglia della classe media, Mishima trascorse la sua infanzia in un ambiente rigido e disciplinato, dominato dalla figura della nonna, Natsuko, una nobildonna severa che gli introdusse la cultura classica giapponese e l’arte. Questo primo approccio all’arte si rivelò determinante, alimentando la sua immaginazione e dandogli la possibilità di fuggire dalle convenzioni sociali. Fin da giovane, Mishima si distinse per il suo talento letterario, che, pur crescendo in un ambiente lontano dall’élite intellettuale, gli permise di affermarsi presto come uno dei principali autori giapponesi.

Dopo un percorso accademico prestigioso – laureandosi in legge presso l’Università Imperiale di Tokyo – e una breve carriera nel Ministero delle Finanze, Mishima decise di abbandonare la sicurezza per dedicarsi completamente alla scrittura. Il 1949 segna la sua svolta con la pubblicazione di Confessioni di una maschera, un’opera audace che lo catapulta nell’Olimpo della letteratura giapponese.

Confessioni di una maschera: l’esordio che segna la carriera

Confessioni di una maschera non è solo il romanzo che consacra Mishima come uno degli scrittori più importanti del dopoguerra giapponese, ma anche un manifesto della sua estetica e del suo tormento interiore. Il libro esplora in maniera cruda e sincera il conflitto tra desiderio e convenzioni sociali, la difficoltà di vivere un’identità nascosta e il tormento di una sessualità repressa. Con un linguaggio elegante ma penetrante, Mishima offre una riflessione universale sulla psiche umana e sulla necessità di indossare una “maschera” per nascondere il proprio vero io.

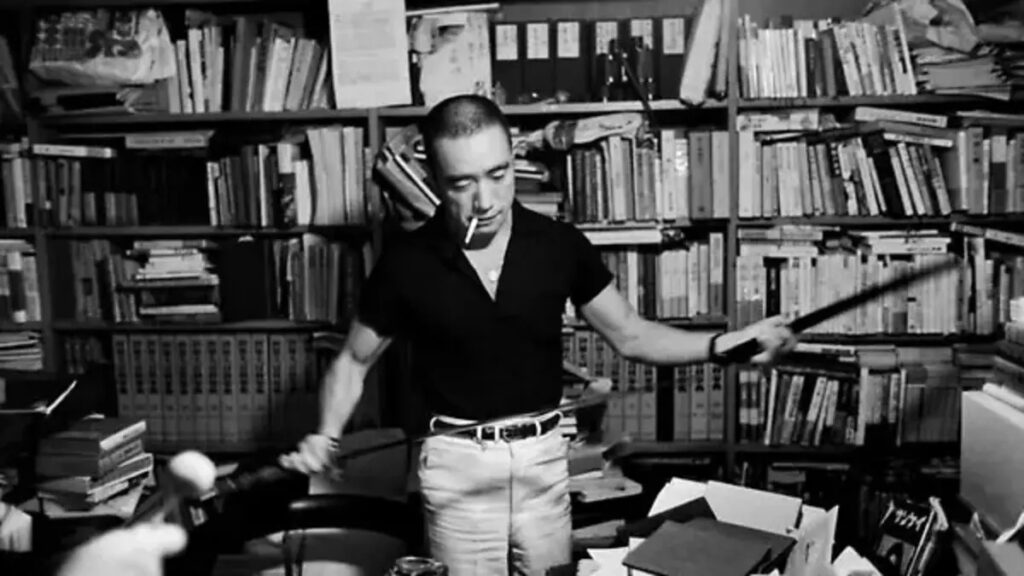

Il corpo come opera d’arte e la fusione con la tradizione

Mishima non è stato solo scrittore, ma anche un uomo ossessionato dalla bellezza fisica. Influenzato dalla cultura greca e dal culto del corpo, Mishima dedicò molto tempo al bodybuilding e alle arti marziali, cercando di forgiare il proprio corpo come una vera e propria opera d’arte. Questo culto estetico, che si intreccia con la sua visione della vita come un atto estetico, lo portò a considerare la disciplina fisica come un modo per preservare la bellezza e l’armonia nel mondo.

In questa dualità tra il corpo perfetto e la mente creativa, Mishima rivelò la sua visione di una fede spirituale radicata nella tradizione samurai e nel Bushidō, il codice d’onore dei guerrieri giapponesi. Questo equilibrio tra il passato e il presente si riflette nelle sue opere, come nella tetralogia Il mare della fertilità, che esplora la decadenza morale del Giappone moderno attraverso la reincarnazione e il destino.

La milizia Tatenokai e il nazionalismo spirituale

Il giapponese post-bellico, segnato dalla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e dalla perdita del culto imperiale, fu visto da Mishima come un tradimento dell’anima del Giappone. La demilitarizzazione del paese e il crescente materialismo lo disgustarono al punto da trasformarlo in un fervente nazionalista spirituale, che rifiutava la modernità e il consumismo occidentale.

Nel 1968, Mishima fondò la Tatenokai (Società dello Scudo), una milizia privata di giovani devoti all’Imperatore e ai valori tradizionali. Questa piccola, ma simbolica, forza armata incarnava la visione di Mishima di un Giappone pronto a difendere la sua identità spirituale e culturale. La Tatenokai, però, si sarebbe rivelata solo un preludio a un epilogo drammatico.

L’epilogo drammatico: il gesto del seppuku

Il 25 novembre 1970, Yukio Mishima compie il suo ultimo atto: il seppuku, il suicidio rituale dei samurai. Insieme a membri della Tatenokai, Mishima prende in ostaggio un ufficiale delle forze di autodifesa giapponesi e, dopo aver pronunciato un appassionato discorso per la restaurazione dell’Imperatore, si prepara alla morte.

Il gesto non ebbe l’effetto sperato: il suo pubblico, composto dai soldati della base, rispose con indifferenza o scetticismo. Questo rifiuto sancì la fine della sua missione, ma non fermò il suo desiderio di compiere il sacrificio finale. Dopo aver recitato il grido di guerra “Tenno Banzai” (Lunga vita all’Imperatore), Mishima compie il seppuku in un atto di estrema coerenza tra vita e arte, trasformando la sua morte in un gesto simbolico che segnò la fine di un’epoca.

L’eredità di Mishima

Nonostante la sua morte drammatica, l’eredità di Yukio Mishima è viva ancora oggi. Con oltre 40 romanzi, 18 opere teatrali e numerosi saggi, Mishima ha influenzato non solo la letteratura, ma anche il cinema, la musica e le arti visive. Il film Mishima: A Life in Four Chapters (1985) di Paul Schrader, ad esempio, esplora la sua esistenza e il suo universo creativo.

La figura di Mishima rimane divisiva, ma la sua ricerca dell’arte come mezzo per trascendere la fugacità dell’esistenza continua a suscitare riflessioni universali. Con il suo atto finale, Mishima ha compiuto il massimo sacrificio, offrendo al mondo una lezione di coerenza estrema tra ideali e azioni.